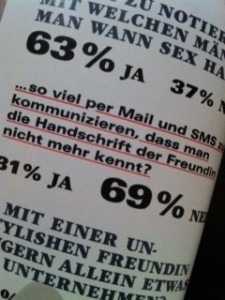

Frauenzeitschriften sind ein Phänomen für sich: Gedankenloses blättern durch farbige Modeseiten (in diesem Herbst ein must-have: rot), akurate Wochenplanung mit astrologischen Weisheiten und die immer wieder sterbende Hoffnung, die „simpelste fünfstöckige Polenta-Tonkabohnen-Ratatouille Trilogie, die Sie je gesehen haben“ nachkochen zu können. Unbezahlbar. Aber es gibt Momente, da greifen selbst die seichtesten Magazine einen interessanten Gedanken auf. So geschehen gestern, als ich in der Glamour die Ergebnisse dieser Umfrage las, die danach fragte, ob es okay ist…

Die Handschrift ist es etwas sehr persönliches und obwohl es der Effizienz sicherlich dienlich ist, Nachrichten per PC o.ä. zu verfassen – der Effekt einer handgeschriebenen Nachricht ist viel größer. Würde ich Geburtstagskarten von meinen Freunden in meinem Briefkasten finden, die mit dem Drucker statt hangeschrieben wurden – ich wäre enttäuscht. Falls also jemand plante, dies im nächsten Jahr zu tun: just don’t. Und im Grunde ist es erschreckend, dass ich einige meiner Kollegen oder Bekannten nicht an der Handschrift erkennen würde! Ganz einfach deshalb, weil ich in seltensten Fällen etwas handgeschriebenes von ihnen zu Gesicht bekomme. Abgesehen von Unterschriften oder kurzen Notizen ist es heute möglich, sich komplett auf digital erstellte Aufzeichnungen zu verlassen: Ob auf dem Rechner, dem Smartphone oder sonstwo – Handgeschriebenes kommt aus der Mode. Dabei ist die eigene Handschrift meines Erachtens nach ein starker Ausdruck der Persönlichkeit. Im Laufe des Erwachsenwerdens verändert sich die Schrift, wird gleichmäßiger oder immer unleslicher – sie ist und bleibt doch distinktives Erkennungszeichen eines jeden Einzelnen. Stunden habe ich als Jugendliche damit verbracht, meine eigene Unterschrift (, die ja auch Teil der Handschrift ist) zu üben und zu „perfektionieren“. Manche können auch in späteren Jahren eine „Teilüberarbeitung“ ihres Ichs vornehmen, wenn sie z.B. beschließen zu heiraten und den Namen des Partners anzunehmen (ja, diese geschlechtsneutrale Formulierung ist bewusst gesetzt). Aber die handgeschriebene Unterschrift wird hoffentlich nicht so schnell alternativen Authentifizierungsmethoden, wie Fingerabdruck etc. weichen – zumindest würde ich mir das für persönliche Nachrichten wünschen. Hmm… ich glaube ich muss mal wieder einen Brief schreiben, oder zumindest eine Karte – damit meine Freunde nicht vergessen, wie meine Schrift aussieht.